作为未成年人检察办公室的一名检察官助理,2024年夏天那起未成年人团伙盗窃案如同一面棱镜,折射出家庭教育缺失的裂痕、司法保护的温情,以及社会治理亟待弥合的缝隙。让我深刻体会到法理与情理的碰撞,更让我在职业生涯中完成了一次关于人性与责任的淬炼。

当不满17岁的小东、小哲和阿翔被法警押入法庭时,旁听席上此起彼伏的抽泣声让公诉席上的我喉头发紧。这三个少年在短短半年内流窜作案十余起,最终被依法判处一年至两年不等的有期徒刑。在国徽下清脆的法槌声里,法治的锋芒与未检工作的温度交织成一道复杂的光谱。

当我第一次翻开卷宗,三个少年的背景调查令人唏嘘。小东的成长轨迹被父母的离异切割得支离破碎,5岁时母亲离家,仅在他8岁那年短暂现身;父亲两次婚姻失败后,将小东丢给年迈的奶奶。老人对孙子的溺爱如同一把双刃剑—她一边用“阻止棒”拦下父亲的责骂,一边用零食和零钱填补孩子内心的空洞。小哲的父母离异后,父亲虽名义上获得抚养权,却常年在外打工,对他不闻不问;母亲再婚后虽试图弥补,但继父的关爱始终无法填补“亲生父亲”这一角色的空缺。阿翔则被夹在父母离异的裂缝中,母亲远走他乡,父亲为生计奔波于长途货运,将他托付给只会用“唠叨”管教的祖父母。三份社会调查报告,宛如三幅破碎的拼图,拼凑出家庭失能的共同病灶——监护缺位、代际隔阂、情感荒漠。

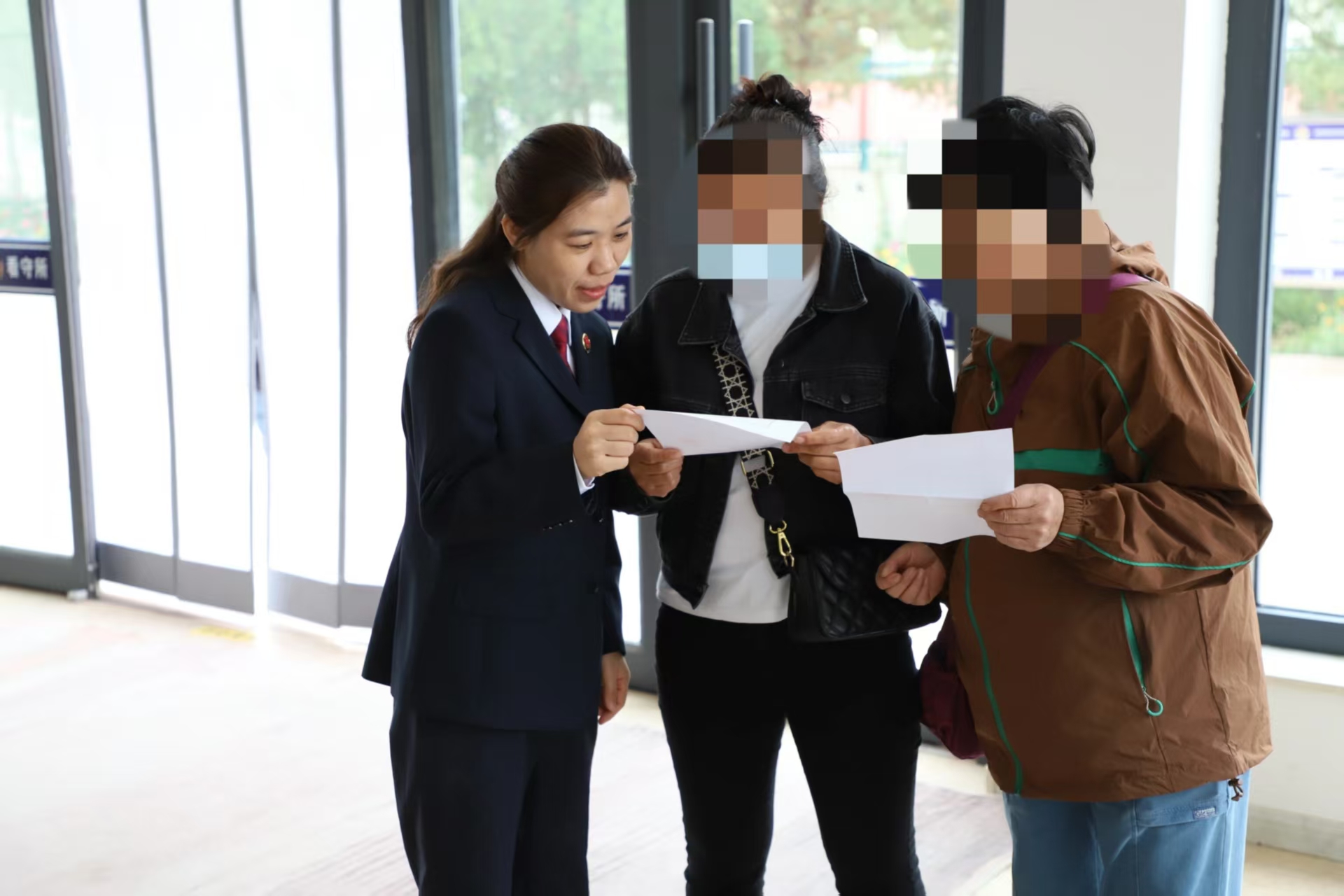

为打破“办案即结案”的窠臼,我们在提审时邀请了当地家庭教育协会的李老师,在看守所的会见室里开展了一场特殊的“家庭教育指导课”。李老师如同一位手持探照灯的心理医生,从阿翔奶奶“孩子还小不懂事”的辩解中,照见了隔代教育的溺爱陷阱;从小东父亲“工作忙没空管”的托词里,揭开了监护缺失的真相。李老师在看守所辅导后感叹道“这些孩子不是突然变坏的,他们走向犯罪深渊与家庭教育的不当与缺失有着很大的关系。”

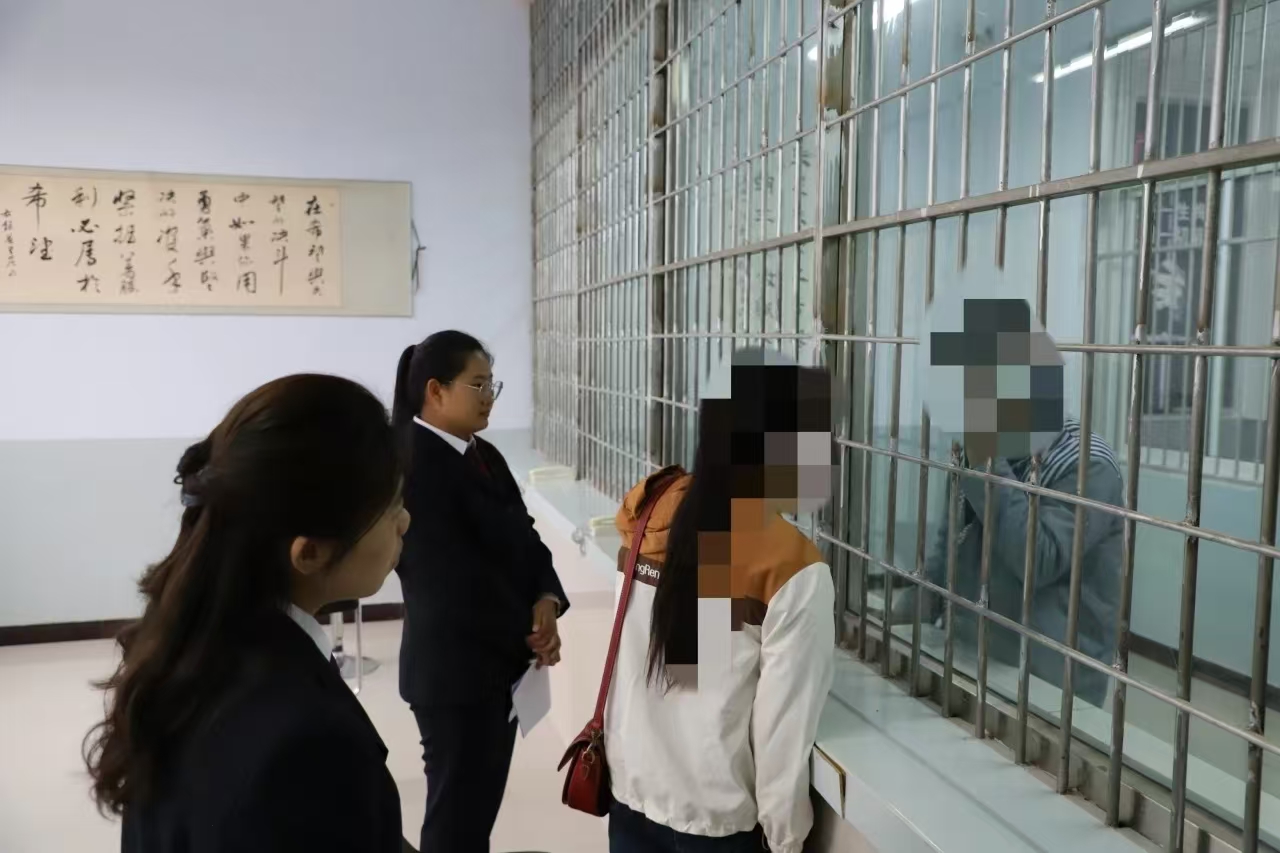

农历八月十四,中秋前夕,我为三个家庭安排了一场特殊的亲情会见。当厚重的铁门缓缓开启,少年们的身影映入眼帘时,时间仿佛凝固。小哲的母亲扑向玻璃隔窗,指尖颤抖着描绘儿子的轮廓:“儿啊,你瘦了……”;小东的奶奶佝偻着背,反复摩挲孙子略显苍白的脸;阿翔的父亲掏出一袋月饼,哽咽道:“爸今年陪你过中秋。”两个小时的会面中,亲情的暖流穿透铁窗的冰冷。小东对奶奶发誓“出去后一定走正道”,阿翔哭着向父亲承诺“再也不让你丢脸”,而小哲则用袖子狠狠擦去眼泪,对母亲挤出一个微笑。这些瞬间,让我恍然惊觉:司法的意义不仅是惩戒,更是唤醒沉睡的良知。

这个发生在癸卯中秋的故事,让我深刻领悟,未成年人司法保护绝非简单的“抓与放”,而是一场需要司法、家庭、社会协同发力的修复工程。法律是底线,但不是终点。正如检察官在结案总结会上所言:“惩罚是手段,救赎才是目的。”我国《未成年人保护法》强调“教育为主、惩罚为辅”,而最高检推行的“督促监护令”制度,正是将法律刚性转化为治理柔性的创新实践。每一个问题少年的背后,都站着一群需要被教育的家长;每一起未成年人犯罪案件,都是社会治理体系的预警信号。

手握戒尺,心藏暖阳。回望此案,我常想起那个中秋的月光——它既映照着法庭上庄严的国徽,也温柔地笼罩着看守所窗前的团圆。作为青年检察助理,我们既要手握戒尺守住法律底线,更要心怀暖阳照亮成长前路。当法治的威严与司法的温度熔铸成指引归途的灯塔,那些迷途的少年终将在人性的星火中,找到属于自己的圆满。

这,或许就是新时代未检工作的要义,在制度的框架内播种希望,于人性的褶皱处点燃光明。