“法官,我真的凑不齐了,能不能宽限我一天?”土默特右旗人民法院执行局调解室内,王某声音沙哑,手中紧紧攥着一沓现金,脸上满是焦灼。这一幕,源于数月前一场发生在游乐场的意外。

今年夏天,王某的孩子在游乐场玩耍时,不慎与张某发生碰撞,导致张某摔倒受伤。经医院诊断,张某多处软组织挫伤,后续治疗及康复花费了不少费用。因双方就赔偿事宜无法达成一致,张某遂将王某诉至法院。

法院经审理后,依据相关法律规定,判决王某需向张某支付医疗费、误工费等各项损失共计3万余元。然而,判决生效后,王某却迟迟未履行赔偿义务,张某无奈之下,向法院申请了强制执行。

案件进入执行程序后,执行法官第一时间对王某的财产状况进行了全面调查。经查,王某银行账户内仅有千余元存款,名下也无房产、车辆等其他可供执行的财产。面对这一情况,执行法官约谈了王某。王某表示,自己家庭经济条件本就一般,孩子上学、老人赡养都需要不少开支,实在无力一次性支付3万余元赔偿款,希望能与张某协商分期履行。随后,执行法官又联系了申请执行人张某,向其说明王某的实际情况,希望张某能予以理解,同意分期履行方案。但张某却态度坚决,称自己因受伤不仅遭受了身体上的痛苦,还耽误了工作,家庭生活也受到了影响,坚持要求王某一次性付清全部案款,拒绝分期方案。

为打破僵局,执行法官再次组织双方进行面对面沟通。在约谈过程中,法官一方面向张某耐心释法,告知其若王某确实无一次性履行能力,即便穷尽强制措施,也无法实现全部债权,反而会拖延案款的兑现时间;另一方面,也向王某强调了生效法律文书的严肃性,以及拒不履行的法律后果,希望其能积极想办法筹措款项。

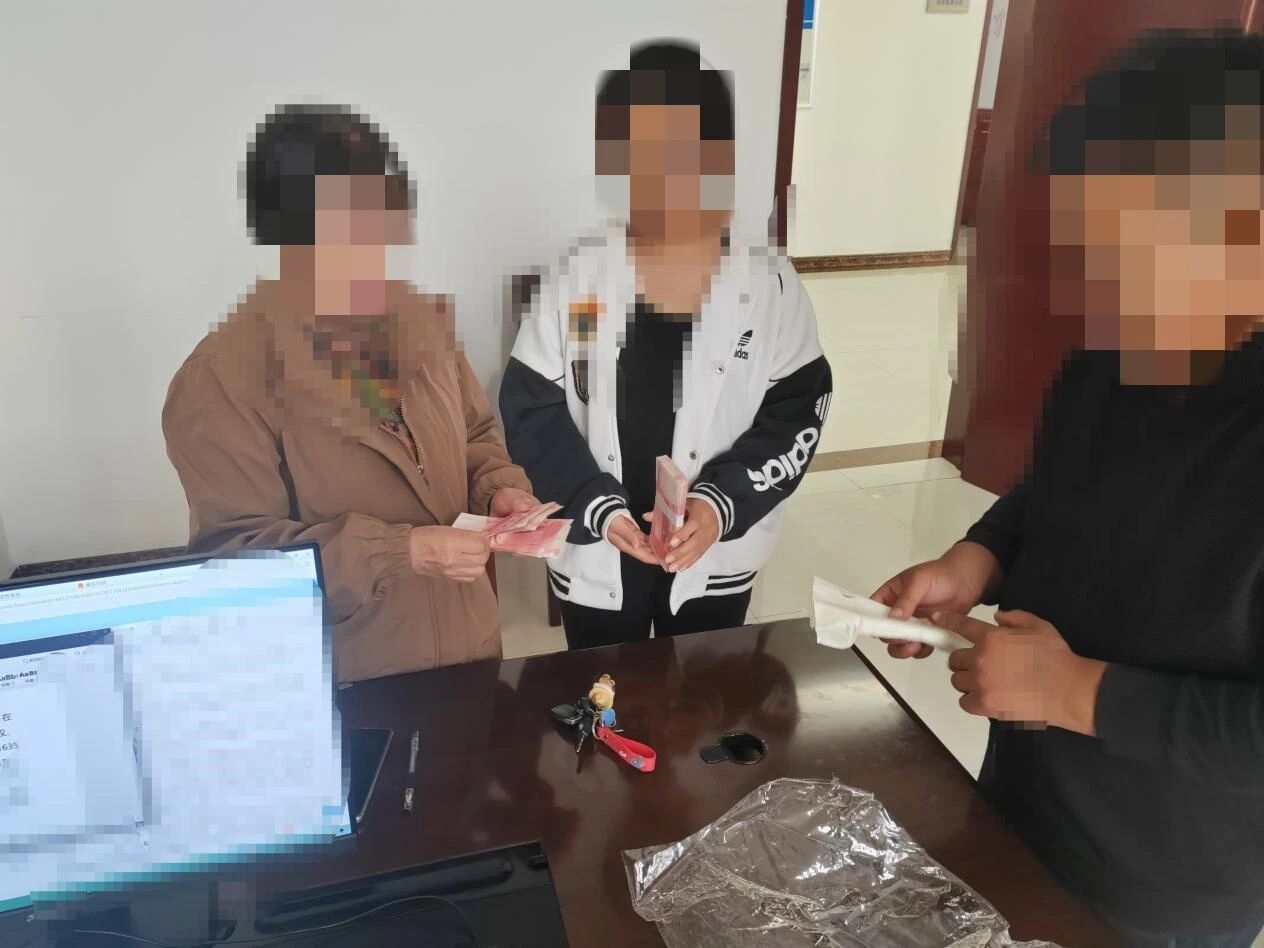

经过法官动之以情、晓之以理、明之以法的劝导,王某终于认识到自己的责任,同意尽力向亲友借钱,一次性履行赔偿义务。约定履行的当天,王某带着筹措到的钱款来到法院,可清点后发现,还差2000元才能凑齐3万余元。王某急得满头大汗,不断打电话向亲友求助,但始终未能借到剩余的2000元。无奈之下,王某向执行法官提出,能否先回去再行筹措,待第二天再将剩余的2000元带来。

执行法官深知,若让王某此时离开,一旦其事后反悔或再次失去联系,不仅会导致张某的合法权益难以实现,也会使案件陷入新的困境。于是,法官严肃地对王某说:“我不能相信你明天一定会来。要么你今天先把带来的钱交给张某,剩下的部分我再给你宽限几天;要么你今天就别走了,我们将依法对你采取强制措施。”

王某听到法官的话后,心中既焦虑又犹豫,担心履行一部分案款后,后续仍无法凑齐剩余款项,仍然害怕被采取强制措施。但在法官的坚持和法律的震慑下,王某最终还是下定决心,再次拨通了亲友的电话。经过一番努力,王某终于联系到一位愿意援手的朋友,对方通过转账的方式将2000元转给了王某。

最终,王某当场将3万余元赔偿款足额交付给了张某。拿到案款的那一刻,张某脸上露出了久违的笑容,对执行法官连连道谢。王某也如释重负,表示终于卸下了心中的重担,以后会更加注意监管好孩子,避免类似事情再次发生。

这起看似普通的执行案件,一波三折,执行法官始终秉持着司法为民的理念,在依法执行与人文关怀之间寻找平衡点,通过耐心细致的工作,最终促使双方矛盾得以化解,既维护了申请执行人的合法权益,也让被执行人认识并履行了自身应负的法律责任,实现了法律效果与社会效果的有机统一。